En 2017, France Culture a consacré 3h d'émission à l'auteur.

C'est probablement Le roman-fondateur de la littérature anglaise, avec quelques autres, comme J. Swift & son Gulliver.

Le « stream of consciousness » y est mis en branle un siècle et demi avant Proust et Joyce. Vingt-quatre heures, les premières, dans la vie de Tristram. D'un humour décapant. Réputé intraduisible, ce roman a été traduit en français par Guy Jouvet. Il a mis plusieurs années à polir son texte, au plus près de l'original, dans toute sa démesure.

Laurence Sterne était un prêtre anglican de la bonne bourgeoisie. Cela n'empêche ni le vitriol ni l'humour potache.

Ouvrage pataphysique avant l'heure, peut-être. Une galerie de personnages (le père, l'oncle, la mère, lui) aligne le picaresque sur le domestique.

Après Tristram Shandy (1759), tout est une répétition en mode mineur...

Un film a été tiré du roman, A cock and bull story, en 2005. Lisez le roman avant... car le film se révèle être assez ésotérique sans s'adosser préalablement au texte. Un rebondissement à toutes les pages, vous en ressortirez étourdi et vous aurez aussi définitivement compris ce qui fait la quintessence de la British Attitude. Du Monty Python au temps du texte-roi !

C'est LE livre anglais que j'emmènerais sur mon île déserte. Je m'octroierais aussi tout le cycle des Contrées de Jacques Abeille, du Sternberg, notamment son Dictionnaire et ses Contes brefs, froids, soldés, et enfin la divine comédie de Dante. C'est aussi une façon de dire combien Tristram Shandy est cher à mon coeur.

Un cadeau d'une amie m'a mis sous les yeux une traduction qui a précédé celle de Guy Jouvet. Elle est de la main de Charles Mauron. Grand nom pourtant. Elle avait été publiée au sortir de la deuxième guerre monde, en 1946, par les éditions R. Laffont. Elle est toutefois dépourvue de l'inventivité typographique mise en place par L. Sterne; Guy JOuvet et les éditions Tristram la restitue de belle manière. Il existe également, dans la collection folio poches, une traduction d'Alfred Hédouin. Non manipulée.

Lost in some translation

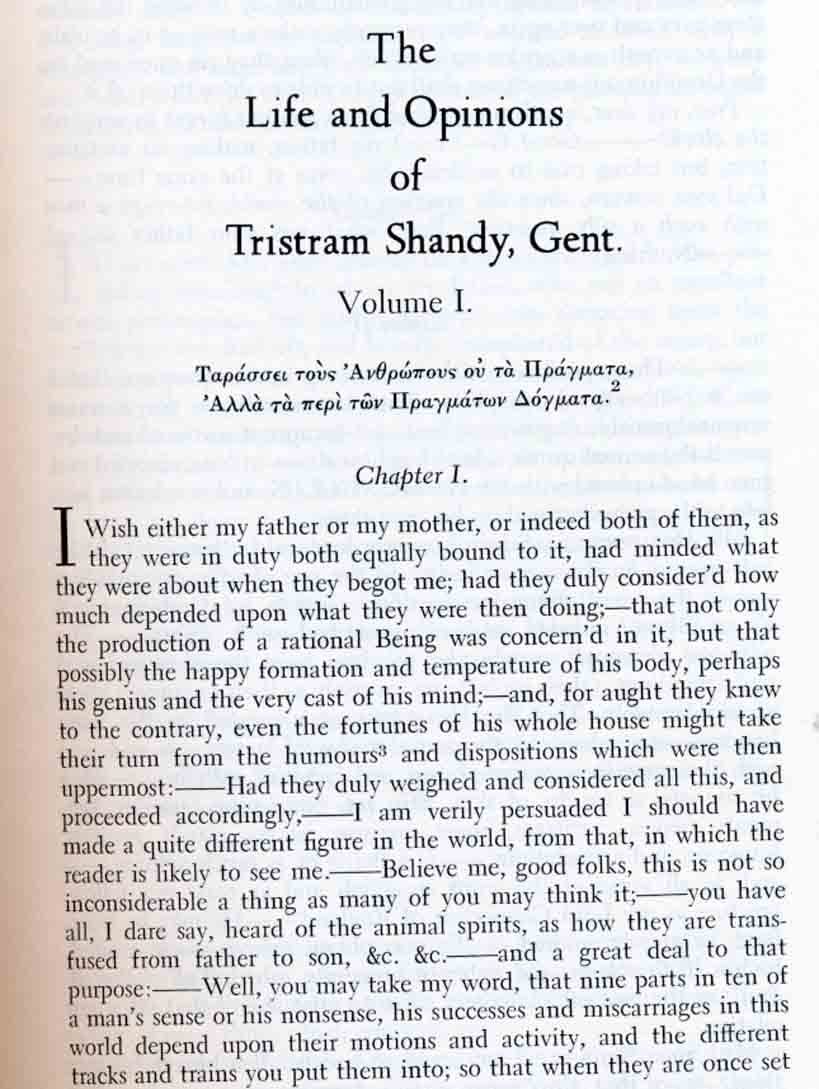

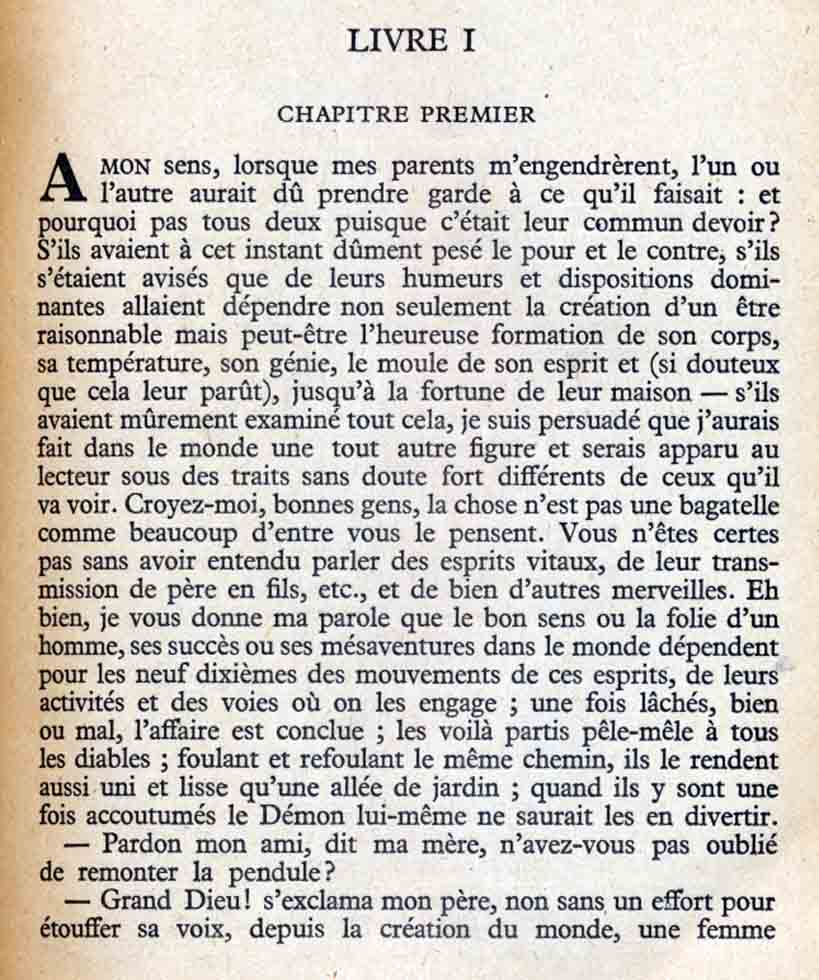

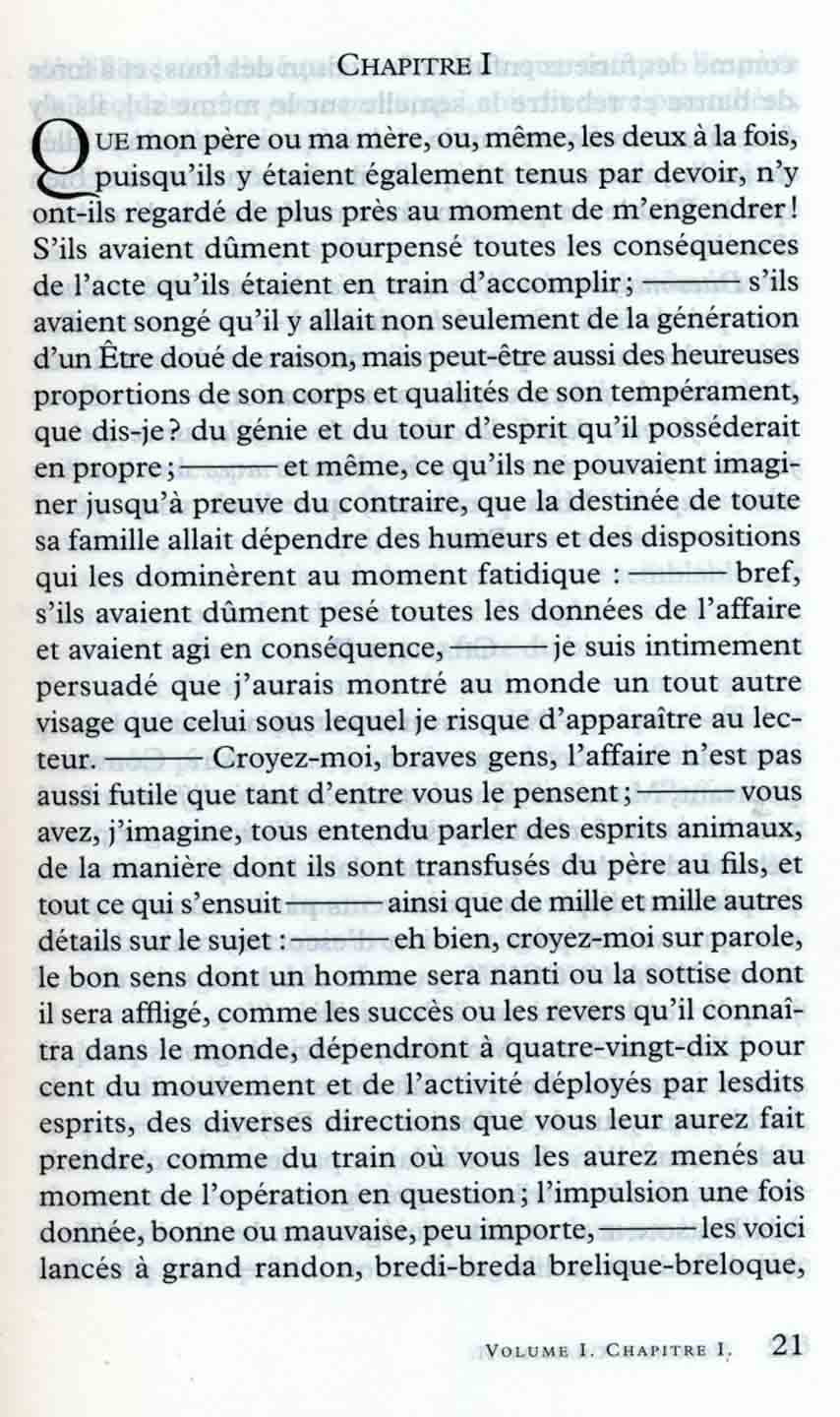

Je vous propose de goûter la différence entre les deux traductions que 50 années séparent, en commençant évidemment par le texte anglais, puis la traduction (Euh...) de C. Mauron suivie par celle de G. Jouvet (Ah !)... Y a pas photo, je trouve. Je n'ai pas envie de vous faire un cours de critique de traduction mais vous apprécierez par vous-même. C'est le début du roman.

Voici la traduction de C. Mauron (10e édition 1946) Robert Laffont:

Et enfin celle de G. Jouvet (2004) Éditions Tristram.

Chaque époque traduit selon son état d'esprit. La comparaison qui peut se faire ci-dessus donne l'occasion d'apprécier deux démarches diamétralement opposées. C. Mauron y applique le génie français et fait parfois prendre à la langue des tours éloignés de l'original. G. Jouvet tient au texte original comme à la prunelle de ses yeux. Et cela se sent, non ? La typographie et la très fantasque ponctuation voulues par l'auteur sont réinstaurées par G. Jouvet, suivi en cela pour son éditeur.

Digresser, tout un art Victor Chklovski, dans Sur la théorie de la prose, consacre de longs passages à la digression. Quel meilleur roman prendre en exemple pour illustrer son propos ? Tristram Shandy, évidemment ! Citation (p. 276):

Victor Chklovski, dans Sur la théorie de la prose, consacre de longs passages à la digression. Quel meilleur roman prendre en exemple pour illustrer son propos ? Tristram Shandy, évidemment ! Citation (p. 276):

« D'une façon générale les digressions jouent trois rôles.

- Leur premier rôle est de permettre d'introduire dans le roman une matière nouvelle. Ainsi les discours de don Quichotte ont-ils permis à Cervantès d'introduire dans le roman divers éléments critiques, philosophiques & autres.

- Beaucoup plus important est le deuxième rôle des digressions – qui est de ralentir l'action, de la freiner. Procédé dont Sterne a largement usé. Chez Sterne le procédé tient essentiellement en un développement d'un thème de la fable, soit par une présentation des personnages, soit par introduction d'un sujet nouveau (ainsi Sterne introduit-il, par exemple dans Tristram Shandy un récit sur la tante du héros & sur son cocher).

« Jouant de l'impatience du lecteur, l'auteur lui rappelle constamment le héros qu'il a abandonné, mais de revenir à lui après la digression, le rappel ne servant lui-même qu'à accroitre son attente. ...

- [Introduire une matière nouvelle]

- [Ralentir l'action]

- Le troisième rôle des digressions tient à ce qu'elles servent à créer un contraste. ... »

Laurence Sterne manie cet art consommé de la digression comme nul autre. Elles suivent le flux de sa conscience propre, telle que l'a mâtinée Laurence Sterne ! & ce n'est pas triste...

En 2017 paraissait un ouvrage de la main de Françoise Davoine intitulé: Comme des fous, folie et trauma dans Tristram Shandy. Il avait échappé à ma vigilance liseuse jusqu'à ce que, en 2023, à l'occasion d'une relecture de Café Spinoza, mon attention se porte sur une Correspondance transtemporelle orchestrée par Michel Juffé entre Spinoza et Freud. Elle a en effet paru dans la collection Connaissance de l'inconscient des éditions Gallimard. qui héberge les deux ouvrages.

En 2017 paraissait un ouvrage de la main de Françoise Davoine intitulé: Comme des fous, folie et trauma dans Tristram Shandy. Il avait échappé à ma vigilance liseuse jusqu'à ce que, en 2023, à l'occasion d'une relecture de Café Spinoza, mon attention se porte sur une Correspondance transtemporelle orchestrée par Michel Juffé entre Spinoza et Freud. Elle a en effet paru dans la collection Connaissance de l'inconscient des éditions Gallimard. qui héberge les deux ouvrages.

À priori, pas vraiment ma tasse de thé, cette collection, bien qu'elle se soit pourvue de deux essais sur deux auteurs, Spinoza & Sterne, dont le vif intérêt ne se dément pas sur Nulle Part; Tristram Shandy ne se relit pas avec la même régularité que le cycle des contrées de Jacques Abeille, mais la fascination jouissive qui me relie à ces deux auteurs est d'égale ampleur !

Comme des fous est rédigé sous la forme d'un dialogue entre l'autrice et son mari décédé en 2015; l'ouvrage d'une centaine de pages ressemble fort à un OVNI dérouté, mais comment faire autrement face à un tel monument de la littérature anglaise ?

J'y ai mieux perçu encore

- les effets roboratifs d'une culture extensive;

- les limites, à mes yeux quelque peu rhédibitoires, d'une béance de sources dûment calibrées, avec pages incluses;

- l'absence criante de l'excellente traduction de Guy Jouvet – l'autrice a elle-même retraduit les passages de l'oeuvre originale qu'elle cite;

- ainsi que les raisons qui me rendent, selon toute vraisemblance, rétif voire imperméable à la psychanalyse...

Le parallèle qu'établit l'autrice entre la vie de l'auteur et celle de son héros n'est pas inédite en français: Henri Fluchère s'était déjà penché sur l'oeuvre au début des années 1960 sous le titre Laurence Sterne, de l'homme à l'oeuvre: biograohie critique et essai d'interprétation de Tristram Shandy (collection bibliothèque des idées, Gallimard).

La langue anglaise, elle, recèle une bibliographie très riche qui lui est consacrée. Notamment sous la plume de Ian Campbell Ross (que F. Davoine mentionne également) et Arthur H. Cash qui a consacré deux forts volumes à l'auteur, respectivement en 1975 (The early and middle years) et 1986 (The later years).

Le point de vue psychanalytique exposé dans l'ouvrage de F. Davoine contribue à mieux rendre compte comment la manière de raconter la vie du héros fictif, Tristram Shandy, établit fermement des ponts entre la vie de l'un telle qu'elle est racontée par l'autre, l'auteur de ce roman, qu'il a à l'origine publié sous forme de feuilleton. Le ton badin avec lequel tout cela est emballé le rend plaisant à lire; pour un lectorat francophone, l'ouvrage peut constituer une porte d'entrée partielle vers l'ouvrage-source; toutefois, F. Davoine a traduit elle-même les passages du roman qu'elle cite: préférez-lui la traduction de Guy Jouvet. Elle en rend bien le dynamisme ravageur.

Une décennie plus tôt, Cécile GUILBERT s'était également emparée de cet ouvrage-monde en publiant en 2004 un ouvrage dans la collection L'Infini chez Gallimard. Le titre: L'écrivain le plus libre. Son propos est vaste, elle convoque certains auteurs, notamment F. Nietzsche qui donne son titre à l'ouvrage.

Une décennie plus tôt, Cécile GUILBERT s'était également emparée de cet ouvrage-monde en publiant en 2004 un ouvrage dans la collection L'Infini chez Gallimard. Le titre: L'écrivain le plus libre. Son propos est vaste, elle convoque certains auteurs, notamment F. Nietzsche qui donne son titre à l'ouvrage.

Elle fait également acte de création littéraire en dialoguant avec Laurence Sterne à travers les siècles qui les séparent, profitant de l'occasion pour mêler la biographie de l'auteur mais aussi le rôle essentiel que tient ce roman feuilletonné sur plus de cinq ans dans la survie financière de son auteur. L'ouvrage compte 330 pages, ce qui indique l'ampleur du propos. Une bibliographie précise clôt l'ouvrage.

Un autre essai figure également sur Nulle Part concernant les deux ouvrages: il s'intitule Sternean Shandeism.